昆布とは?

昆布は、日本を代表する海藻であり、古くから日本の食文化に深く根ざしています。昆布は主に北海道産で、道南産の真昆布や利尻昆布、日高昆布などが有名です。その豊かな旨味と栄養価の高さから、さまざまな料理に使用されています。

昆布の歴史

昆布の利用は、日本の縄文時代にまで遡ります。縄文人は海辺で昆布を採取し、乾燥させて保存食として利用していました。平安時代には、朝廷に献上される「昆布餅」としても知られるようになり、貴族の食卓に上がる高級食材となりました。江戸時代になると、昆布は交易の重要な商品となり、「昆布ロード」と呼ばれるルートで全国に広まりました。

昆布の種類と特徴

- 真昆布

- 産地: 北海道道南地方

- 特徴: 濃厚な旨味と上品な香りが特徴で、だしに最適。

- 利尻昆布

- 産地: 北海道利尻島周辺

- 特徴: 透明で澄んだだしが取れるため、京料理に多く使用される。

- 日高昆布

- 産地: 北海道日高地方

- 特徴: 柔らかく、煮物や佃煮に適している。

- 羅臼昆布

- 産地: 北海道羅臼地方

- 特徴: 濃厚な旨味と強い香りが特徴で、濃厚なだしが取れる。

昆布の栄養価

昆布は、栄養価が非常に高く、多くの健康成分を含んでいます。

- アルギン酸

- 食物繊維の一種で、腸内環境を整え、便秘の改善に効果があります。

- ヨウ素

- 甲状腺ホルモンの生成に必要で、新陳代謝を促進します。

- カルシウム

- 骨や歯の健康を維持し、骨粗鬆症の予防に効果があります。

- ビタミンK

- 血液凝固や骨の健康に重要な役割を果たします。

- グルタミン酸

- 昆布の旨味成分で、料理の風味を豊かにします。

昆布の利用方法

- だし

- 日本料理に欠かせない基本のだしは、昆布と鰹節を組み合わせた「一番だし」が一般的です。昆布だけで取る「昆布だし」は、精進料理や野菜の煮物に最適です。

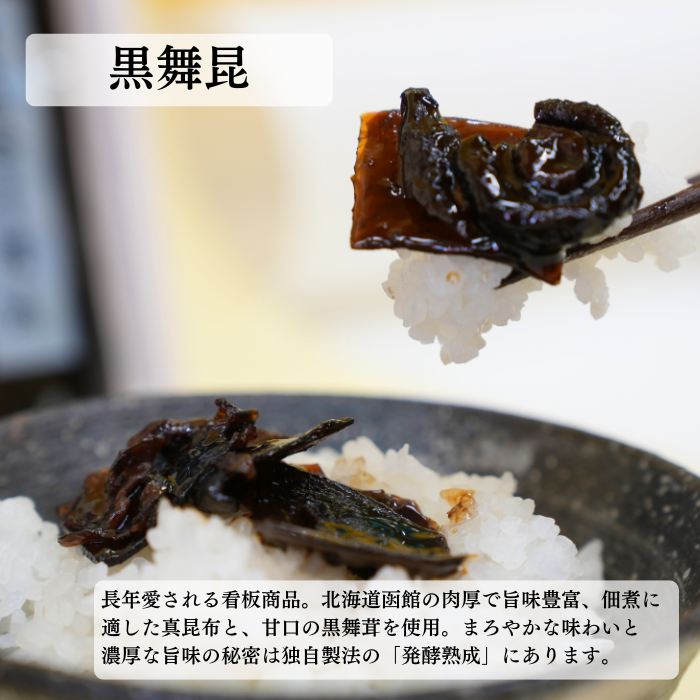

- 佃煮

- 醤油と砂糖で甘辛く煮詰めた昆布の佃煮は、ご飯のお供やおにぎりの具材として人気です。

- 煮物

- 昆布は、煮物の具材としても利用され、風味を豊かにします。

- サラダ

- 昆布を細かく刻んでサラダに加えることで、シャキシャキとした食感と旨味が楽しめます。

- お茶漬け

- 昆布を使ったお茶漬けは、簡単に作れる上に、豊かな風味が楽しめます。

昆布と日本の食文化

昆布は、ただの食材以上に、日本の食文化を象徴する存在です。昆布のだしは、和食の基本となり、煮物や汁物、佃煮など、さまざまな料理に使用されています。また、昆布はお節料理や精進料理、寿司などの伝統的な料理にも欠かせない存在です。

さらに、昆布は地域ごとに異なる使い方があり、北海道では「昆布巻き」や「昆布酒」、関西では「おでん」や「昆布だし」を多用するなど、各地の食文化に深く根ざしています。

まとめ

昆布は、その豊かな旨味と栄養価の高さから、日本の食文化に欠かせない存在です。歴史的な背景や地域ごとの利用方法を知ることで、昆布の魅力をより深く理解することができます。昆布を活用した料理を楽しみながら、日本の食文化を感じてみてはいかがでしょうか。

コメント